あれで録画した動画は、場面の変わり目とか、画面全体が大きく動くときに、このように横線が入って書き換えてるところが見える。

あれで録画した動画は、場面の変わり目とか、画面全体が大きく動くときに、このように横線が入って書き換えてるところが見える。これはストリーミング配信されてる動画では明らかに見えないから、保存したほうの問題だと思われる。

掲示板で通りすがりのLCさんから指摘されたこともあり、あれの取り込みレートを変えてみる実験。

あれで録画した動画は、場面の変わり目とか、画面全体が大きく動くときに、このように横線が入って書き換えてるところが見える。

あれで録画した動画は、場面の変わり目とか、画面全体が大きく動くときに、このように横線が入って書き換えてるところが見える。

これはストリーミング配信されてる動画では明らかに見えないから、保存したほうの問題だと思われる。

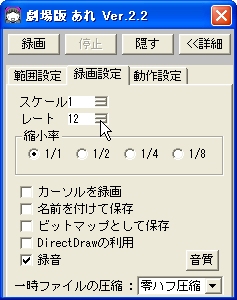

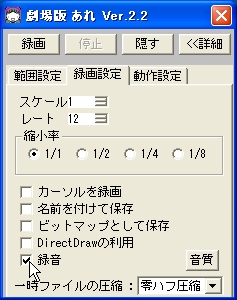

あれでは、1秒間に何フレーム録画するかの設定ができる。デフォルトでは12になっているので、これをいろいろ変えてみる。

あれでは、1秒間に何フレーム録画するかの設定ができる。デフォルトでは12になっているので、これをいろいろ変えてみる。

ちなみに、上の画像は1秒間に12フレーム(つまりデフォルト)で録画したもので、録画時間は1分22秒、ファイルサイズは255MB

左の画像の、“レート”ってところが、問題の箇所。1〜60まで変更できる。ただし、その上の“スケール”ってところは1にしておかねばならず、たとえば、ここを2にすると、“2秒間に12フレーム”ってな感じになる。

なんの意味があるのかとも思うが、たとえば、スケールを3、レートを10にすれば、3秒間に10フレーム、つまり1秒あたり3.3フレームというように小数点でのフレームレートが扱えるようになるということなのだろう。たぶん。

|

|

|

|

|

|

15フレーム |

24フレーム |

30フレーム |

60フレーム |

くわっ。全然なくなってないよ〜。なぜ? あれの限界なのか、プリウスの問題か(メモリがあやしい)、そもそもAVIってこういうものなのか。

ちなみに、1月20日の項で保存形式を選ぶときの画面でも見えるように、普通この手の動画は1秒間に29.97フレームで配信されている(なんで小数点があるのかはよくわからない)。なので30フレームで録画すれば消えると思ったんだけどな。

ひょっとすると、配信されているものと、あれで録画しているもので、同期がうまく取れてないせいかもしれない。だけど、同期を取る方法もわからないので解決にはならない。

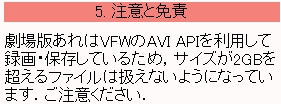

しかも1秒間のフレーム数を多くとれば、それだけファイルサイズも増えることになり、本編の11分を24フレームで録画すると、ファイルサイズが2GBを超えてしまって、あれでは扱えなくなってしまう。結局、どれでも変わらないなら、ファイルサイズの小さいデフォルトの12でよいのではという結論になりそうです。とほほ。

上の60フレームの参考画像について。

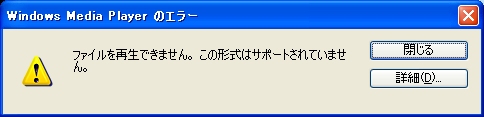

実は、この録画をしているときに、30フレームの録画をしたら、メディアプレーヤーで再生できなくなってしまった。ファイルサイズは550MBで問題ないはずだし、最初は原因がわからなかった。でも10秒間だけ録画するとちゃんと再生される。

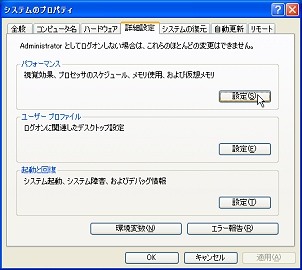

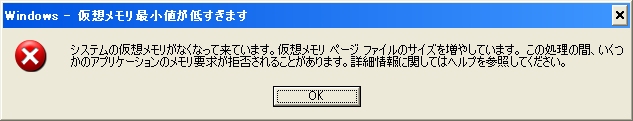

そこで、ふと、1月19日の項で「仮想メモリが小さすぎます」みたいなエラーが出てたのを思い出し、仮想メモリを増やしてみることにした。

WindowsXPで仮想メモリを増やすには、まずコントロールパネルのシステムのプロパティを開く。詳細設定タブの中の“パフォーマンス”欄の設定ボタンを押し、パフォーマンスオプションダイアログを開く。

WindowsXPで仮想メモリを増やすには、まずコントロールパネルのシステムのプロパティを開く。詳細設定タブの中の“パフォーマンス”欄の設定ボタンを押し、パフォーマンスオプションダイアログを開く。

さらに詳細設定タブを開き、“仮想メモリ”欄の変更ボタンを押す。で、この中の“カスタムサイズ”ってところで変更できる(下画像)。

デフォルトでは初期サイズ744、最大サイズ1488になっていた。ここをめいっぱい大きくしてみる。どうやら、最大でも4096MB(4GB)までしか設定できないようだ。これ以上の値を入れるとエラーが出る。設定を有効にするには再起動が必要だった。

|

|

→ |

|

こうして仮想メモリを増やしてみたのだが、30フレームで録画すると、やっぱり再生できない。

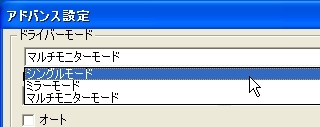

そこで、まず、マルチモニターをやめてみた。これにはプリウスに入っていた『SiS

Utility』というソフトを使う。この中で、ドライバーモードってところをシングルモードに変えればOK。要再起動。

そこで、まず、マルチモニターをやめてみた。これにはプリウスに入っていた『SiS

Utility』というソフトを使う。この中で、ドライバーモードってところをシングルモードに変えればOK。要再起動。

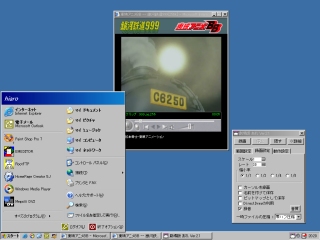

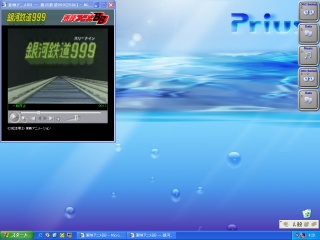

そして、起動中のソフトを可能な限り終了し、常駐ソフトも終了し、さっきのパフォーマンスオプションダイアログの“視覚効果”タブで“パフォーマンスを優先する”を選び、さらに、壁紙もやめて画面にアイコンを表示しないようにしてみた。これらは、再起動不要。

左の図は、そのおかけでシンプルになったXPの画面。どのくらい効果があるものかわからないが、これで実メモリがちょっとは空いたハズだ。

左の図は、そのおかけでシンプルになったXPの画面。どのくらい効果があるものかわからないが、これで実メモリがちょっとは空いたハズだ。

これで、録画してみたら、ちゃんと再生できた。やはりメモリか(断言はできないけど、その可能性は高い)。このあと、仮想メモリだけを元に戻したらやっぱり再生できなくなったので、仮想メモリも少しは関係してるようだ。

さて、こうしてメモリを空けてみたものの、60フレームにしたらまたしても再生できなくなってしまった。

これ以上メモリを空けるのは無理なので、問題の箇所の前後10秒間だけ録画してみた。そしてら、ちゃんと再生できた。というワケで、ここは参考画像。

しかし、やっぱり書き換えの線は見えていると。

1月20日 MPEG2ファイルを作る

そんなワケでとりあえず、320×240ドット、256Kbpsで録画することにしたワケだが、これでも1.7GBもの大きさがあっては、いくらハードディスクがあってもすぐに足りなくなることは目に見えている。で、圧縮しなくてはならないのだが、実は我がプリウスにはジャストシステムの『MegaVi DV2』というソフトが付属している。なんかまたジャストかぁ、とか思ったりもするが、まぁ最初からついてるもんは使うにこしたことはない。

で、これがMegaVi

DV2を起動して、動画を取り込んだところ。

で、これがMegaVi

DV2を起動して、動画を取り込んだところ。

本来このソフトは、お手軽にビデオ編集するためのものなのだが、今回はたんなる動画変換ソフトとして活用する。

お手軽とは言っても、実際にはどこをどう操作していいのかは非常にわかりづらくてイライラさせられたのだが、まぁこのへんはどのビデオ編集ソフトでも似たようなもんなので、よしとしよう。

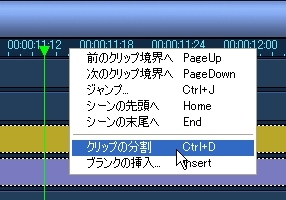

せっかく編集もできるので、録画した動画のうち、最初と最後の余分なところを切り取っておくことにする。

せっかく編集もできるので、録画した動画のうち、最初と最後の余分なところを切り取っておくことにする。

タイムライン上に表示された緑の線を移動させると、動画を30分の1秒単位で編集できる。で、こいつを必要な位置に動かして、その位置で動画を分割する。分割していらないほうを削除。これを動画の前の部分と後ろの部分で行なえば、必要な部分だけが切り取れるというワケだ。

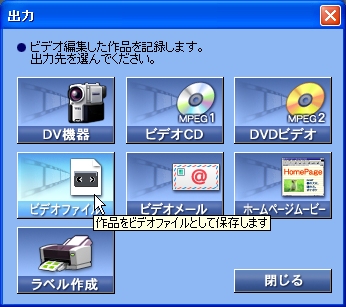

そうしてできた動画は、“ビデオファイル”として保存する。出力先としてはいくつか選べるのだが、DV機器は持ってないし、ビデオCDを押すと「このバージョンのMegaVi

DV2では作成できません」とか言われてブチギレだし、DVDビデオを押すと同じくプリウスに付属でトランステクノロジーとかいう会社が代理店をしている『neoDVD』というソフトが勝手に立ち上がったりしてむかつくことになる。それに保存できる動画のファイル形式が非常に限定されてしまう。

そうしてできた動画は、“ビデオファイル”として保存する。出力先としてはいくつか選べるのだが、DV機器は持ってないし、ビデオCDを押すと「このバージョンのMegaVi

DV2では作成できません」とか言われてブチギレだし、DVDビデオを押すと同じくプリウスに付属でトランステクノロジーとかいう会社が代理店をしている『neoDVD』というソフトが勝手に立ち上がったりしてむかつくことになる。それに保存できる動画のファイル形式が非常に限定されてしまう。

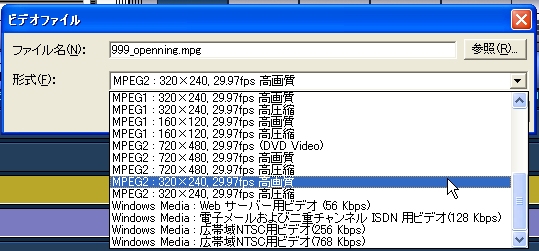

ビデオファイルでは、AVI、MPEG1、MPEG2、WindowsMediaそれぞれサイズや圧縮率の違う合計23種類のファイル形式の中から選ぶことができる。

ビデオファイルでは、AVI、MPEG1、MPEG2、WindowsMediaそれぞれサイズや圧縮率の違う合計23種類のファイル形式の中から選ぶことができる。

しかし、これでも自由度はそんなに高くない。たとえば、左の図を見ていただければわかるようにMPEG2の場合はたった5つの中からしか選べない。

もとの動画が320×240なので、実質上、高画質か高圧縮かの2種類の中からどっちかを選ぶことになる。

実は320×240とは言っても、実際には、1月13日の項で書いたように少し大きめに録画してるから、そのサイズのまま圧縮したいところである(1月13日の例では331×249で圧縮したい。でも、そんなサイズは選べないのだ)。で、これ、320×240にしたらどうなっちゃうんだろうか?

ところで、もともとのストリーミング配信されていた動画がウィンドウズメディア形式だし、画質もそんなにいいとも思えないので、MPEG1とかで保存しておいてもいいようなものだが、結局ここではMPEG2の高画質を選ぶことにした、特に理由はない。なんとなく。

MPEG2への変換&保存には7〜8分かかった。

MPEG2への変換&保存には7〜8分かかった。

そしてできたファイルは、498MB、もとのAVIにくらべて4分の1近くまで圧縮されているが、それでも結構大きい。

あ、そうそう、この変換された、MPEG2ファイルはどこに保存されるかというと、“C:\Program

Files\Justsystem\MegaVi DV\MyData\ProjectFiles”などというとんでもなくわかりにくいところに保存されるので、これはMegaVi

DV2の設定でマイドキュメントに変更しておくべきだな。

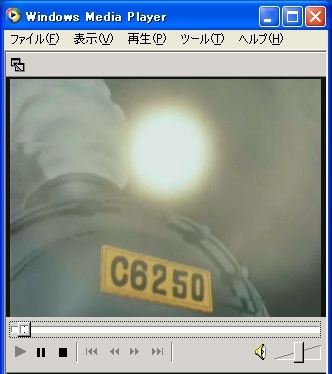

で、問題はその変換された動画。左はメディアプレーヤーで再生したところで、わかりやすくするため“Classic”スキンで表示してある。動画部分の左右と上側に黒い細い帯が入っている。やっぱり思ったとおり、そこまで含めて320×240にされてしまった。つまり、本当の動画部分はそれより少し縮小されてしまっているということになる。

こりゃまずいなぁ。やはり、あれで正確に最初から320×240で録画しておかなくてはダメだ。

いい方法を思いついた。

いい方法を思いついた。

まず、ストリーミング動画のウィンドウだけを表示させる。

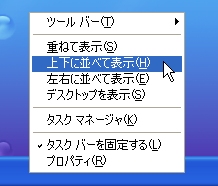

タスクバーを右クリックして“上下に並べて表示”すると、このウィンドウが必ず画面の一番左上隅に移動する。

こんな感じ。

こんな感じ。

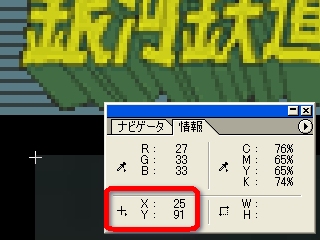

で、これをPrintScreenキーを押してキャプチャーし、画像編集ソフトに取り込む。

これはアドビシステムズの『PhotoShop6(アドビのサイトには最新版である7の情報しかない)』の画面。

これはアドビシステムズの『PhotoShop6(アドビのサイトには最新版である7の情報しかない)』の画面。

そうして、動画部分の左上の座標を見れば、これすなわち、画面の左上からの座標にほかならず、これをあれに設定する。

この例では、動画の左上の座標が、(25,91)であることがわかる。

でもって、次回からは、ストリーミングのウィンドウを“上下に並べて表示”してから録画すればよい。

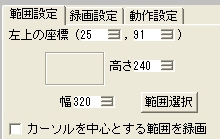

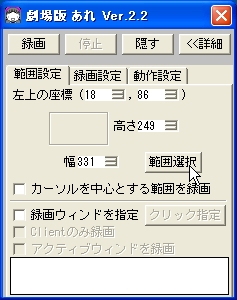

これはあれの設定画面。

これはあれの設定画面。

“左上の座標”という欄に、さっき見た(25,91)を設定する。こうすれば、幅と高さに320、240と指定しても正確にちょうど動画の部分を録画できるというワケ。

で、実際にもこれでうまくいった。

いやー、まだまだ問題はあるけど、とりあえず今日のところはここまで。

1月19日 録画への道のりは遠い

さて、私が入会した、1ヵ月1000円も取りやがる『東映アニメBB』では、動画を256Kbps、1Mbps、2Mbpsの3種類のファイルで配信している。2Mbpsともなると、ちょっと前まではふざけるな的配信速度だったのだが、ADSLでも12Mbpsが出てきた昨今では現実的なものになっている。2Mbpsと言えば、マイクロソフトあたりがDVD並みとか言っちゃいそうな画質音質での配信ができる。もちろん、私は光ファイバーが導入してあるので、全然余裕で途中カクカクすることもなく(ほかにウェブ見たり画像編集したりするとさすがにカクカクするが、これは回線というよりCPUの性能の問題と思われる)、結構いい感じの動画が見れるのである。ええ、自慢ですが、何か?

|

|

|

|

|

256Kbps |

1Mbps |

2Mbps |

やっぱり、メーテルは大きな画像で見たいものだ。で、録画も当然この大きさで取っておきたい。

そこで、『劇場版

ディスプレイキャプチャー あれ』を使って録画を始めたら、まずこんなエラーが。

ちなみに、動画は、テレビ放送時のままで、約11分ずつ前後半に分かれている。テレビ放送ではこの間にコマーシャルが入っていたわけだな。で、このエラーは前半11分を録画したときに出たもの。

うーむ、我がプリウスは512KBのメモリを積んでいるのだが、それではちょっときつかったか。それでもどうにかこうにか録画を完了し、できたAVIファイルを再生してみるとこんなエラーが。

えー、なんでだろう? といろいろやっているうちに、あれのヘルプにこんな記述が。

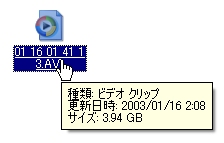

実際にファイルができているのだから、(だから再生しようとしたのだし)、2GBには収まっているんじゃないかなぁとも思ったが、一応確認してみると。

実際にファイルができているのだから、(だから再生しようとしたのだし)、2GBには収まっているんじゃないかなぁとも思ったが、一応確認してみると。

な、なにー。明らかに2GBを超えている。なんかファイルはできるんだけど、それは正常なファイルではないということらしい。あ、ちなみに、画像は1Mbpsのものを録画したファイル。2Mbpsのファイルは7.17GBもあった。

な、なにー。明らかに2GBを超えている。なんかファイルはできるんだけど、それは正常なファイルではないということらしい。あ、ちなみに、画像は1Mbpsのものを録画したファイル。2Mbpsのファイルは7.17GBもあった。

そこで、泣く泣く256Kbpsで録画したところ、ファイルサイズは1.7GBになり、再生もOK。

というワケで、あれでは、320×240ドットの動画を10分程度録画するのが限界らしい。くそー、せっかくの光ファイバーが。

しかし、それでも10分で1.7GBもの容量になるとは、こりゃ、いくらプリウスが80GBのハードディスクを積んでいるからって、うかうかできないぞ。

光ファイバーを導入して、ストリーミングビデオなんかも余裕でサクサク見れるようになったプリウスだが、それを録画してみることに。

普通、ストリーミングビデオを保存することはできないと思われているが、このあたりを読むとなんかできそうなので挑戦。

まず、準備として、12月16日の項で書いたように、プリウスの音声出力を録音できるようにしておく。

まず、準備として、12月16日の項で書いたように、プリウスの音声出力を録音できるようにしておく。

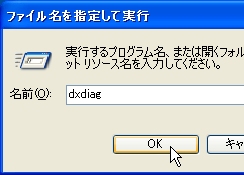

次に、なんと、DirectDrawを無効にする。

無効にするには、DirectX診断ツールを開く。スタートメニューから“アクセサリ”→“システムツール”→“システム情報”を開き、その中の“ツール”メニューから“DirectX

診断ツール”とたどってもいいのだが、もっと簡単なのは、“ファイル名を指定して実行”に“dxdiag”と入力してOKを押す方法。

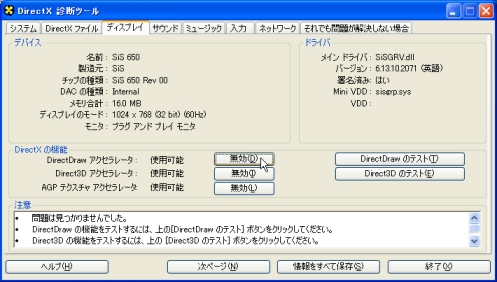

これが、そのDirectX

診断ツール。

これが、そのDirectX

診断ツール。

“ディスプレイ”タブを開いて、真ん中あたりにある、“DirectDrawアクセラレータ”の横の“無効”と書かれたボタンを押す。

これで、DirectDrawが無効になる。診断ツールは終了してもオッケー。

有効に戻すときには、同じボタンが“有効”という表示に変わっているので、それを押せばよい。

ところで、DirectDrawを無効にしたら、そもそもストリーミングビデオが見れなくなるんじゃないの? とか思うかもしれないが、実際に見れてるから問題ない。

録画には、『劇場版

ディスプレイキャプチャー あれ』というフリーソフトを使用する。

録画には、『劇場版

ディスプレイキャプチャー あれ』というフリーソフトを使用する。

これは、パソコンの画面に表示したものをキャプチャーしてAVIファイルとして保存するソフト。だから、ストリーミングされてくるデータをそのまま保存するワケではない。

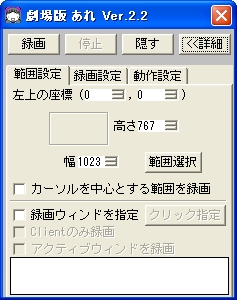

←これが、ソフトを起動したところ。

ソフトのヘルプや、ホームページには、ウィンドウズメディアプレーヤーやリアルプレーヤーの画面を録画するときの注意みたいなのが書いてあるので、一応目を通しておくといいかも。

ソフトの使いかたは後回しにして、その前に保存する動画を表示せねば。

ソフトの使いかたは後回しにして、その前に保存する動画を表示せねば。

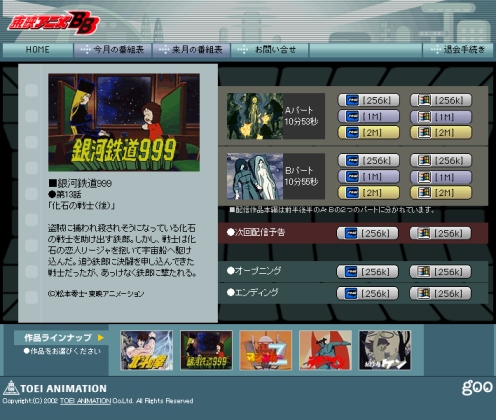

今回録画する素材は、『東映アニメBB』で配信している『銀河鉄道999』。ここは会員制で、会員になるためにはgooIDが必要。そして有料で1ヵ月1000円。支払いにはクレジットカードが必要。このネタ書くために入会してみました。

で、とりあえず、アニメのオープニングのウィンドウズメディアプレーヤー版(256K)をクリック。すると別ウィンドウが開いて、動画が始まる。

さて、その表示された動画を録画するワケだけれども、劇場版

ディスプレイキャプチャー あれ(以下あれと記述)にはいくつか録画のタイプがあって選択できる。

さて、その表示された動画を録画するワケだけれども、劇場版

ディスプレイキャプチャー あれ(以下あれと記述)にはいくつか録画のタイプがあって選択できる。

“録画ウィンドを指定”というところにチェックを入れると、指定したウィンドウ全体を録画する。ウィンドウの枠なども入ってしまうため、今回は使わない。

その下の“Clientのみ録画”(左に画面ではグレー表示されている)は、指定したウィンドウの枠を除いたクライアントエリアのみを録画できる。が、今回の場合はやっぱり余計な画像や文字が入ってしまうので使わない。

その上のほうで、録画する範囲を数値で設定できるところがある。これは画面全体の左上を(0,0)として、録画したい範囲の左上隅の座標とサイズをピクセル数で指定するもの。“範囲指定”ボタンを押すと、範囲をカーソルで囲って指定できるようになる。で、今回はこれを使う。

“範囲指定”ボタンを押し、録画したい画面の左上でクリック、そのままマウスカーソルを右下のほうに移動すると、白い枠が描かれる。で、録画したい範囲が囲まれたら、もう一度クリック。

すると、あれの範囲指定のところに自動的に数値が入る。

この999のオープニング(256K)の画像は320×240のサイズ。その範囲ピッタリにカーソルを合わせるのがちょっと難しいので、少し大きめにとった。上のあれの画像で“高さ249、幅331”となっているのはそういう理由による。このへんは今後の課題。

忘れちゃいけないのが、録音の設定。あれの“録画設定”タブを開き、“録音”のところにチェックを入れる。それ以外のところはよくわからないので、とりあえずデフォルトのまま。

忘れちゃいけないのが、録音の設定。あれの“録画設定”タブを開き、“録音”のところにチェックを入れる。それ以外のところはよくわからないので、とりあえずデフォルトのまま。

あと、“動作設定”タブの中で、保存先のフォルダーを指定できる。デフォルトではあれの実行ファイルと同じ場所になっているので、“マイドキュメント”とかに変更しておいてもいいかも。

で、まず、999の動画をスタートさせ、すかさず、あれの“録画”ボタンを押す。別に録画ボタンを先に押してもいいのだが、どうせ、バッファリング中でしばらく始まらないので、録画しても無駄。

動画が終わったら、“停止”ボタンを押す。あれによる作業が始まって、数秒待つと終了。

あれの実行ファイルと同じフォルダーか、先ほど指定したフォルダーの中にAVIファイルができているので、それをダブルクリック。

あれの実行ファイルと同じフォルダーか、先ほど指定したフォルダーの中にAVIファイルができているので、それをダブルクリック。

おおーっちゃんと録画できてるなぁ。

音声もちゃんと入っていることを確認。

時間はわずか、1分32秒だが、ファイルサイズは、255MBにもなる。画質は画面に表示されたままだが、動きの速いところでは少しカクカクというか画面の切り替わりが線で見える。ストリーミングで見ているときは気にならなかったので、そのへんの研究と検証が必要だな。

1月5日 MP3に変換できない?

更新をさぼっていたら、いつのまにか年が明けてしまいました。あけましておめでとうございます。

ここに書くべきこと、たまってるんだけどなぁ。でも、まずは、これ。

前回(12月16日)、インターネットライジオを録音し、必要ならばMP3などに圧縮しておこう、と書いた。 ところで、プリウスには、付属ソフトとしてジャストシステムの『BeatJam

XX-TREME』が入っている。

ところで、プリウスには、付属ソフトとしてジャストシステムの『BeatJam

XX-TREME』が入っている。

おおっ、BeatJam XX-TREMEといえば、音質がいいことで定評のあるFraunhofer

IIS製エンコードエンジンを積んで、CDDBにも対応した、イカすMP3変換ソフトじゃないですか。

プリウスはハードディスクが大きいから、いま持ってるCDをガンガンMP3に変換して保存していっても全然オッケー。

CDDB対応だから、アルバム名や曲名もインターネットから取得してくれて、入力する必要もないし。ナイスプリウス!

……と思ったのだけど。

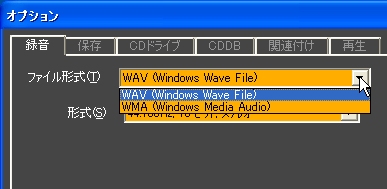

な、な、な、なにーっ。録音のファイル形式の中にMP3がないぞ!

な、な、な、なにーっ。録音のファイル形式の中にMP3がないぞ!

左図のように、WAVとWMAしか選べない。

なんかいろいろいじっているうちにおかしなことになったのかと思い、リカバリーCDからBeatJamだけ再インストールしてみたけど、やっぱりダメ。

ちょっと信じられなかったので、ジャストシステムに聞いてみようと思い、電話してみたけど、何度(2回)電話しても話中で聞く気がうせる。

これ、本当にそうなの? Fraunhofer

IISとの契約上の問題かなー。

しかし、むかつく。だって、そんなこと(MP3で録音できないこと)どこにも書いてないんだよ? マニュアルにもヘルプにも。それどころか、バージョン情報を見るとFraunhofer

IISのライセンスを受けてますみたいな記述すらある。もうね、アホかと。バカかと。MP3に変換できないBeatJam

XX-TREMEになんの価値があるのかと小1時間問い詰めたい気分ですよ。だって、WMAへの変換なんかメディアプレーヤーでできるじゃん。

MP3に変換したい人は製品版を買ってください、ということなのかもしれないけど、誰が買うか!

というワケで某社の某ソフトを某所から入手することに。とほほ。

[プリウス日記へ戻る] [トップページへ戻る] [12月分]← →[2月分]